搜索结果: 16-30 共查到“岩石学”相关记录3942条 . 查询时间(1.193 秒)

地球环境所揭示全球冰川流域岩石化学风化是一个净“碳源”(图)

岩石化学 硅酸盐岩

2023/11/26

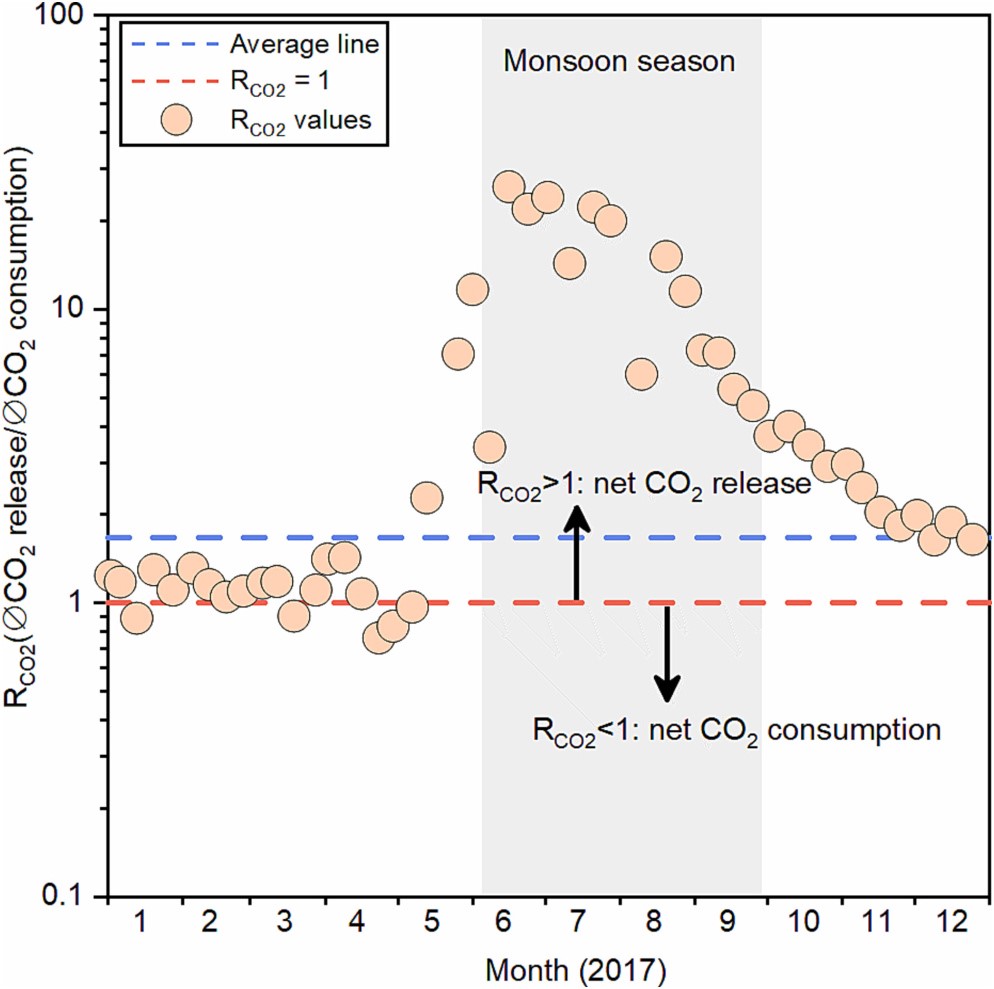

在地质时间尺度上,大陆硅酸盐岩的化学风化被认为是调节长期气候变化的关键“碳汇”过程。然而,最近研究指出,岩石中的硫酸盐(主要为硫铁矿)在氧化的过程中产生的硫酸(H2SO4)会与碳酸盐岩反应(Carbonate weathering coupled with sulfide oxidation,CW-SO),释放出CO2重新回到大气,该过程可能是一个重要的“碳源”。冰川作为陆地上广泛分布的一个典型极...

地球环境研究所观测到敦煌壁画表面水盐运移风化证据(图)

敦煌壁画 水盐运移 地质结构 岩石

2023/11/26

盐蚀病害是丝绸之路沿线干旱区石窟寺群等文化遗产壁画面临的一种主要威胁,敦煌莫高窟从开凿至今经历1600多年,窟内壁画赋存于半开放的环境系统中,在环境和人为因素的共同作用下,莫高窟壁画现存主要病害类型包括空鼓、起甲和酥碱等,均与盐蚀作用密切相关。然而,由于洞窟开凿年代跨度大、壁画的赋存地质结构和制作工艺存在差异,尚未确定导致风化的水迁移路线,也无法制定有效的保护措施。之前针对病害分布、基岩结构、水文...

武汉岩土所在深部硬岩断裂型岩爆震源表征及其宏细观破裂机制方面取得进展(图)

岩隧道 岩爆灾害 岩石力学

2023/11/22

深埋硬岩隧道(洞)开挖卸荷导致围岩极高储能快速释放、诱发完整硬岩或断层瞬间动态断裂滑移与地震动波辐射,极易诱发严重隧道断裂型岩爆灾害,造成重大人员和经济损失,严重制约了诸如川藏铁路、锦屏二级引水隧洞等一大批国家重大工程的安全建设。然而,目前断裂型岩爆震源动态断裂过程的力学描述相对匮乏,导致断裂型岩爆发生机理解译不清且其诱发的近场强地震动难以准确定量预测,严重制约了深埋隧洞断裂型岩爆危害性评估与防控...

中国科学院广州分院南海海洋研究所提出马里亚纳俯冲动力学演化新模式(图)

马里亚纳 动力学演化 大洋岩石

2023/11/8

2023年8月23日,中国科学院南海海洋研究所助理研究员程子华、研究员张帆、特聘研究员林间、副研究员张旭博,联合自然资源部第二海洋研究所研究员丁巍伟,在马里亚纳俯冲起始后弧前扩张关闭和弧后扩张动力学演化过程方面取得新进展。相关研究发表于《构造物理》(Tectonophys-ics)。

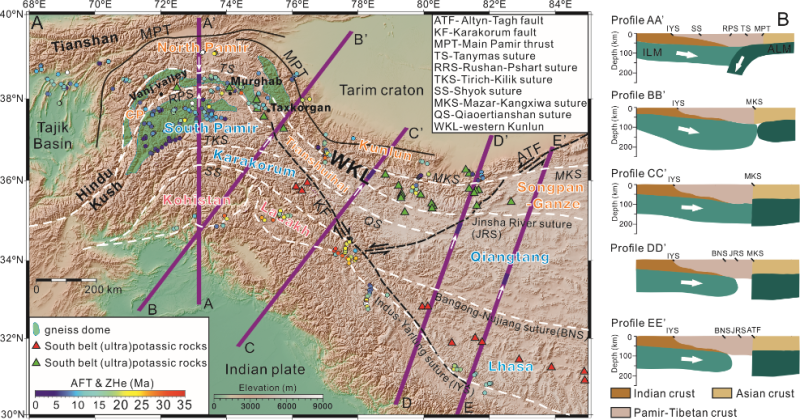

大陆俯冲和相关物质再循环是当前国际地质研究的前沿和热点领域之一。青藏高原是研究大陆俯冲和俯冲地壳物质再循环的天然实验室。西昆仑位于青藏高原西北缘。在该地区广泛发育青藏高原最年轻的钾质-超钾质岩浆活动,并且在部分超钾质岩石中还存在珍贵的地幔捕虏体(图1)。这些样品无疑是认识大陆俯冲过程、岩石圈地幔富集机制和物质循环的理想对象,但一直以来对它们的研究比较薄弱。

喀斯特坡面关键带植物水分利用及适应机制研究获新进展(图)

植物水分 喀斯特坡面 湿润气候

2023/7/27

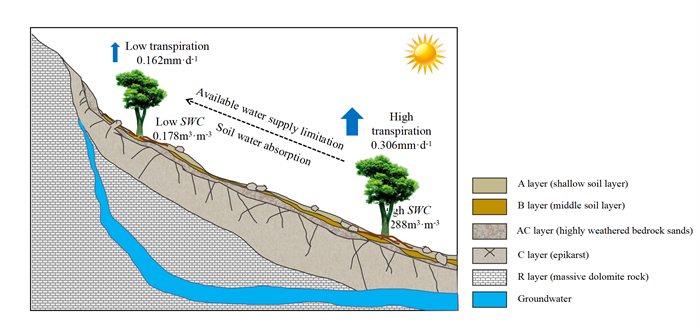

喀斯特碳酸盐岩在垂直方向上经过强烈的溶蚀作用,使得降水通过岩石的裂隙分散入渗,形成以峰丛为主的岩溶地貌。岩溶作用使得喀斯特坡面土层浅薄,持水能力较差,加之沿坡发生土壤侵蚀,导致自下而上的岩土结构、水分过程存在很大异质性,从而造成了湿润气候条件下特殊的岩溶干旱现象。

中国科学院深海科学与工程研究所利用全海深载人潜水器“奋斗者”号,在马里亚纳海沟挑战者深渊采集的玄武岩开展系统的岩石学、矿物学、年代学和地球化学的研究,证实挑战者深渊俯冲板片为早白垩世太平洋板块(~125Ma),发现这些玄武岩具有印度洋型地幔域同位素特征,深化了对马里亚纳海沟形成和俯冲过程的认识。

中国科学院古老岩石揭示40亿年前的特殊构造体制(图)

古老岩石 板块构造 地球化学

2023/7/21

板块构造是地球区别于其他行星的重要标志之一,但在地球早期是否存在板块构造存在争议。目前,关于这一问题存在两个模型——活动盖壳构造(mobile-lid regime)和滞盖构造(stagnant-lid regime)。活动盖壳构造区别于滞盖构造的显著特征之一是表壳物质能够有效的通过某种形式的“俯冲”再循环进入地球深部,进而改造不同深度岩浆源区的地球化学和同位素组成。在滞盖构造体制下,表壳物质再循...

喜马拉雅-青藏高原经历了新生代以来的印度与亚洲大陆的陆陆碰撞,形成了现今地球上最高最大的高原。但目前关于高原的生长时间和机制,有许多不同的认识,包括陆内俯冲增厚、下地壳流和岩石圈拆沉等。

武汉岩土所在干热岩力学特性与水力/CO2压裂研究方面取得进展(图)

岩石 物理力学 花岗岩力学

2023/7/25

随着“碳中和”与“碳达峰”时间表的提出,中国亟需对现有能源结构进行改革,构建以新能源为主体的能源供给体系,推动绿色低碳技术实现重大突破,因此中国能源未来需要大力发展绿色可再生能源。其中,深部干热岩地热能可以不受季节、气候、昼夜变化等因素的限制,稳定、不间断供能,且分布广泛、储量巨大,具有极大的开发潜力。如何有效开采干热岩地热、提高干热岩地热开发利用效率,是当前亟需解决的工程技术难题。为了有效地提取...

中国科学院地球化学研究所专利:一种岩石风化综合实验平台结构

中国科学院地球化学研究所 专利 岩石风化 综合实验平台

2023/6/29

国际大洋发现计划成功获取地幔岩石样本

国际大洋发现计划 成功获取 地幔岩石样本

2024/1/16

中、晚泥盆世,随着森林系统和种子植物的出现,复杂陆地生态系统得以建立,形成了地球生命演化史中继生命起源、寒武纪海洋生物大爆发之后的一次重要生物演化事件,并对地球表层系统产生重要影响。

中奥陶世—志留纪早期是陆生植物关键性状起源与演化的重要时期。目前普遍接受的学术观点认为,陆生植物化石的最早证据可以追溯至中奥陶世大坪期—达瑞威尔期(ca.468-463Ma),以冈瓦纳大陆的二分体、四面体型四分体等隐孢子为代表;而在志留纪温洛克世申伍德期(ca.432Ma),出现了最早的陆生植物大化石,比如,常见于教科书中的库克逊蕨(Cooksonia)。中奥陶世—志留纪的地层也是国内外陆生植物起...