搜索结果: 1-10 共查到“知识库 编辑出版”相关记录10条 . 查询时间(2.8 秒)

智慧报业产业互联网平台的构建

智慧报业 新媒体矩阵 人工智能

2022/3/10

中国近代出版史研究的去熟悉化问题

中国近代出版史研究 问题 研究范式 出版史料

2022/3/10

作为话语的“完全党报”:延安《解放日报》改版再解读

完全党报 《解放日报》改版 整风运动 话语分析

2022/3/17

“无米为炊”——中国近代报业的纸荒困厄与报界抗争

近代 纸荒 报业 新闻业

2022/3/17

百年“公报”史:概念、源流与历史演变

公报 政报 官报 报刊史

2022/3/11

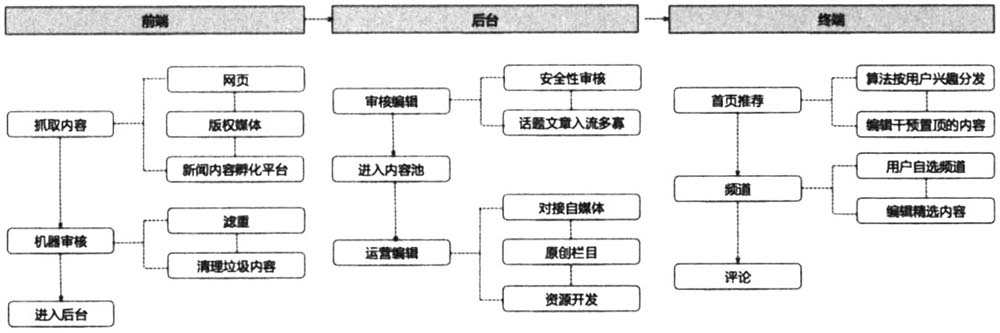

从新闻聚合平台看新闻编辑业务的变化(图)

内容分发 新闻聚合 新闻编辑

2022/3/8