搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 星际物质物理学”相关记录17条 . 查询时间(3.105 秒)

PandaX-4T实验发布首个暗物质搜寻结果(图)

PandaX-4T实验 暗物质搜寻

2022/11/18

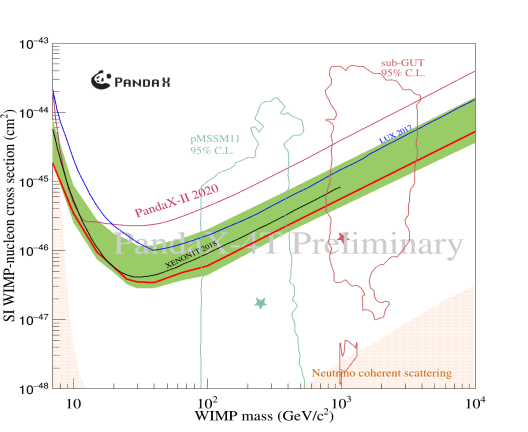

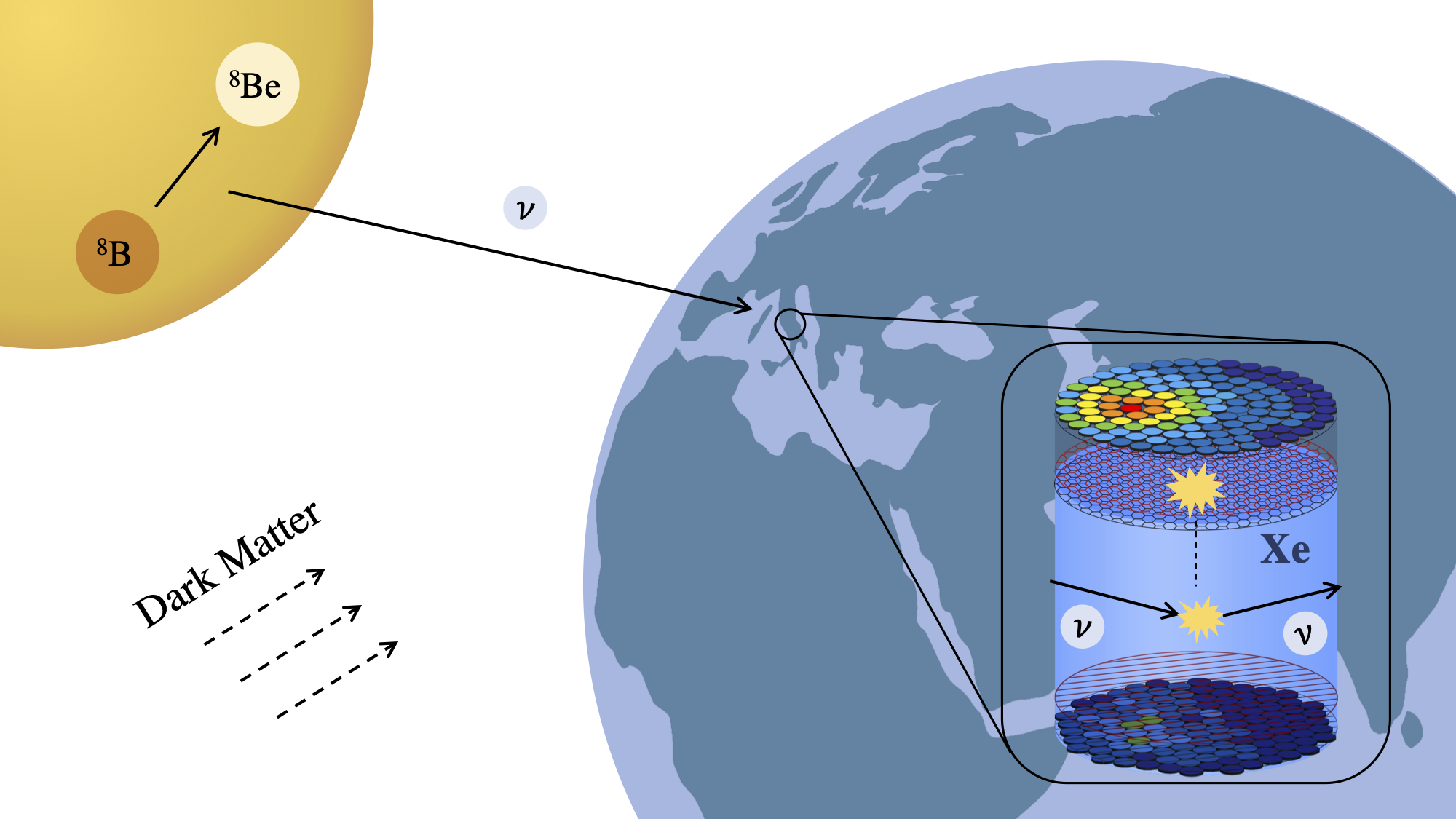

北京时间2021年7月8日下午4时在三年一度的马塞尔·格罗斯曼国际广义相对论大会上,中国锦屏地下实验室PandaX实验(“熊猫”实验)发言人刘江来教授公布了PandaX-4T实验的首个暗物质搜寻结果。此次结果基于PandaX-4T试运行95天的数据,用0.63吨•年的曝光量,再次刷新了暗物质反应截面的上限。

10个太阳到地球的辐射功率汇聚1根头发丝,“羲和”干的!

10个太阳 地球 辐射功率 1根头发丝

2021/3/31

上海超强超短激光实验装置已于近期逐步向用户开放,其输出功率高达10拍瓦,即1亿亿瓦,脉冲压缩后宽度达到飞秒量级,相当于10个太阳辐射到地球的总功率汇聚到一根头发丝上,由此得名“羲和”——传说中“十个太阳的母亲”。“‘羲和’输出的功率密度高达每平方厘米10的22次方瓦,为人类科研提供了只有在恒星内部或是黑洞边缘才能产生的极端物理条件,既可以用于探索大量‘最先一公里’的基础性假设,如真空里到底有什么、...

中国科学院紫金山天文台等提出暗物质直接探测实验中的新周日调制效应(图)

暗物质 直接探测实验 新周日 调制效应

2021/3/10

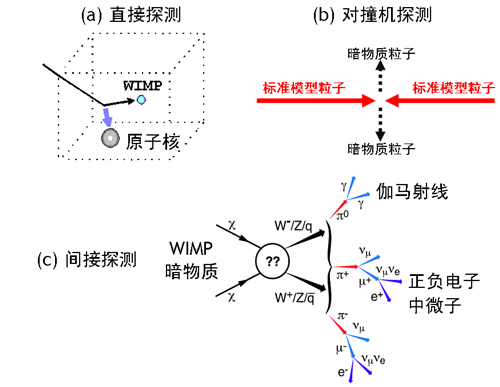

现代天文学观测表明宇宙由5%的普通物质,25%的暗物质和70%的暗能量构成。暗物质的本质是当前物理学面临的重大问题,相关研究可望带来物理学新的革命。暗物质极有可能是一种超出标准模型的新物理粒子,实验上通常有三种办法来探测暗物质粒子:通过地下实验直接探测暗物质和普通物质的微弱碰撞、通过空间高能粒子和光子探测器间接探测暗物质粒子湮灭或衰变后的产物粒子以及通过高能粒子对撞产生暗物质粒子。我国在锦屏山深地...

大量天文学观测表明,宇宙中大约四分之一的成分是一种具有(较大)质量却很少与普通物质发生相互作用的暗物质。暗物质无法用人们已经认识的任何微观粒子来解释,研究其性质成为了粒子物理和天文学最重要的研究方向之一。基于极深地下实验室的暗物质直接探测是研究暗物质性质的最有力手段之一。这样的暗物质探测实验已经在世界多个国家的地下实验室中开展了近30年,技术日趋成熟。其中,XENON国际合作组从2005年开始研发...

清华大学物理系在暗物质研究方面取得进展(图)

清华大学物理系 暗物质 物理评论快报 星系

2020/9/22

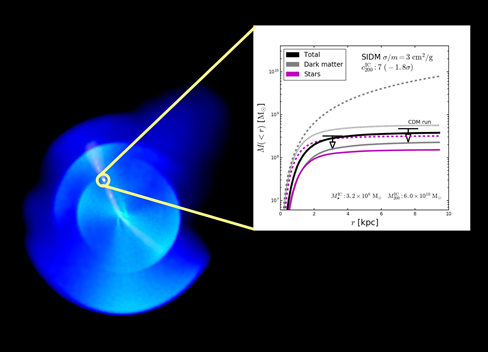

近期,物理系副教授安海鹏和博士后杨大能与加州大学河滨分校教授郁海波合作,通过研究发现两个缺少暗物质的特殊星系NGC1052-DF2和-DF4(简称DF2和DF4)的形成可能与暗物质自相互作用有关。该项工作还进一步展示了重子物质过程对暗物质的反馈效应不能在我们考虑的情形下产生DF2或DF4的观测结果。该文章的结果显示,缺少暗物质的星系可能成为探测暗物质的粒子物理性质的重要途径。

找到新产区,提出新机制——天马望远镜助力北京大学的科研团组在星际碳链分子研究领域取得新进展

天马望远镜 北京大学 星际 碳链分子

2019/10/16

大多数有机化合物中,碳原子彼此连接形成长链结构。目前,在已经发现存在于星际空间中的50多种星际分子中,碳链分子是重要成分。那么。碳链分子到底是如何形成的?它又存在于哪些区域呢?

记者日前从中国科学院国家天文台获悉,国家天文台星际介质演化及恒星形成团组博士生左沛及研究员李菂综合利用多台望远镜,首次观测到正在诞生的分子暗云。《天体物理学》杂志近日发表了这一成果,并被《自然》杂志选为研究亮点予以介绍。

中国科学院福建物质结构研究所广色域显示用高抗湿性能氟化物红光荧光粉研究取得新进展(图)

中国科学院福建物质结构研究所 广色域 显示 高抗湿性能 氟化物 红光荧光粉 研究 取得新进展

2019/2/27

白光LED由于其节能、环保以及长寿命等优点被广泛应用于照明和液晶显示领域。特别的,就液晶显示背光源而言,其要求发光材料(蓝、绿、红)具有尽可能窄的发射带宽和合适的发射波长,从而获得高的色纯度及广的色域范围(>92% NTSC),而目前商用的氮化物红色荧光粉难以满足这一要求。近些年,Mn4+离子掺杂的氟化物荧光粉由于其能被蓝光有效激发、高发光效率以及~630 nm的尖锐谱线发射(带宽<7 nm)等优...

科睿唯安(Clarivate)最近公布了2018年全球高被引科学家名单,西安交大共4名教授入选。其中,能动学院郭烈锦院士、理学院丁书江教授、材料学院马伟教授三人入选交叉学科领域的高被引科学家名单,人居学院程海教授入选地球科学领域高被引科学家名单。

西安交通大学4人入选2018年全球高被引科学家名单

西安交通大学 2018年 全球高被引科学家 名单

2018/12/13

科睿唯安(Clarivate)最近公布了2018年全球高被引科学家名单,西安交大共4名教授入选。其中,能动学院郭烈锦院士、理学院丁书江教授、材料学院马伟教授三人入选交叉学科领域的高被引科学家名单,人居学院程海教授入选地球科学领域高被引科学家名单。

中国石油大学(华东)3位教授入选爱思唯尔2017年中国高被引学者榜单(图)

中国石油大学(华东) 教授 爱思唯尔 2017年 中国高被引 学者榜单 物理学 天文学 理学

2018/1/27

2018年1月19日,爱思唯尔发布2017年中国高被引学者(Most Cited Chinese Researchers)榜单,1793名最具世界影响力的中国学者入选。我校3位教授继2016年后再次入选,入榜学者总数并列全国第78位。3名入榜教授为数学学科入选者、理学院蒋达清教授,物理学和天文学学科入选者、理学院孙道峰教授,免疫和微生物学学科入选者、原化学工程学院党宏月教授。

首批国家精品在线开放课程武汉大学24门入选——入选数量居全国第二(图)

国家精品在线开放课程 武汉大学 24门 全国第二 哲学 医学 文学 历史学 理学

2018/2/2

2018年1月15日,教育部在京召开在线开放课程建设与应用推进会,宣布首批共490门国家精品在线开放课程,我校24门课程入选,入选数量居全国第二。我校被认定的国家级精品在线开放课程,均在中国大学MOOC平台上至少完成了两期教学活动,课程质量高、共享范围广、应用效果好、示范性强,涉及的学科包括哲学、医学、文学、历史学、理学、经济学、管理学、工学、法学。

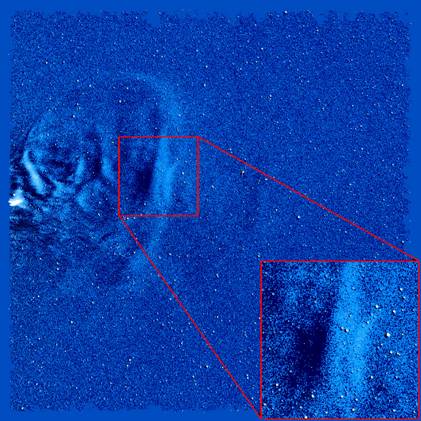

中国科学技术大学首次发现行星际空间中的大尺度超弹性碰撞现象(图)

日冕物质抛射 星际空间 弹性固体球

2012/10/10

中国科学技术大学地球和空间科学学院、中科院近地空间环境重点实验室汪毓明教授领导的日地物理研究组与在美科学家合作,利用美国宇航局的STEREO卫星数据,首次揭示了行星际空间中最大的等离子体团——日冕物质抛射之间的碰撞可能是超弹性碰撞。该研究成果以该校申成龙副教授为第一作者,汪毓明教授为第二作者和通讯作者,10月8日在线发表于《自然—物理学》上。日冕物质抛射是太阳大气中最剧烈的爆发现象之一,向行星际空...

日本研究人员在银河系中心发现螺旋状气体云

日本 银河系 螺旋状 气体云

2012/9/6

日本庆应义塾大学和国立天文台的研究小组2012年9月4日宣布,他们在银河系中心发现了一个巨大的螺旋状气体云,并根据形状将其命名为“猪尾巴分子云”。这一发现将有助于研究银河系中心。

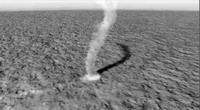

美火星探测轨道飞行器捕捉到巨大尘卷风横扫火星(图)

美火星探测轨道飞行器 尘卷风 火星

2012/4/9

安装在美国宇航局(NASA)火星探测轨道飞行器上的一部照相机已经捕捉到一个惊人的例证——一个打转的烟囱状的尘卷风自旋向上一直到达20千米的高空(如图所示)。