搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 天文学 地球”相关记录137条 . 查询时间(0.333 秒)

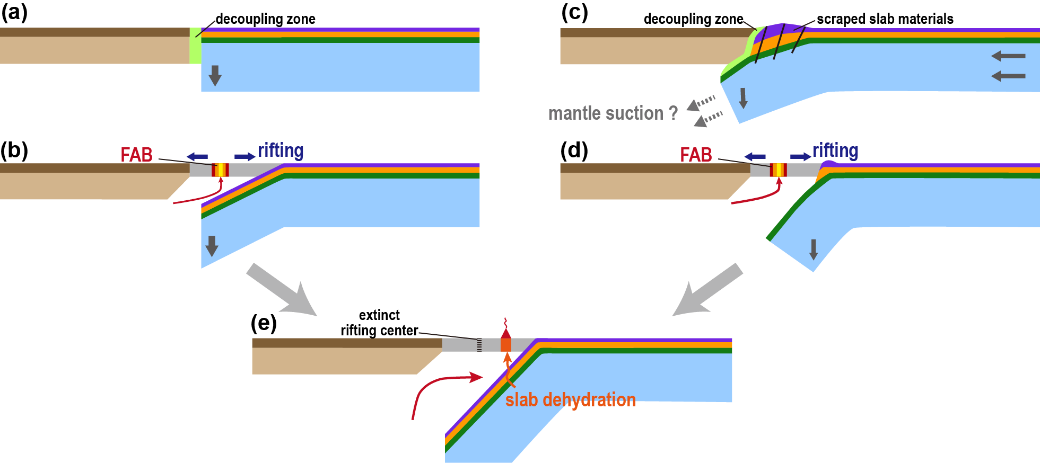

中国科学院广州地球化学研究所刘亮等-Communications Earth & Environment:板块间横向挤压在伊豆-小笠原-马里亚纳俯冲起始中的关键作用(图)

刘亮 岩浆 演化 数值

2024/5/21

大洋板块俯冲是地球浅表最具代表性的地质过程之一。理论上来讲,大洋板块在形成之后的20-40 Myr内,就已经具备了发生俯冲的密度等自身属性条件。然而,50%以上的大西洋板块形成于40 Ma之前,至今却几乎没有发生俯冲;位于地中海东部的部分大洋块体甚至已在地表存在了3亿年之久。因此,除了大洋板块自身的属性外,新俯冲的开启往往还伴随某种外部因素的存在、以打破大洋板块与上盘之间的平衡状态,如:横向或纵向...

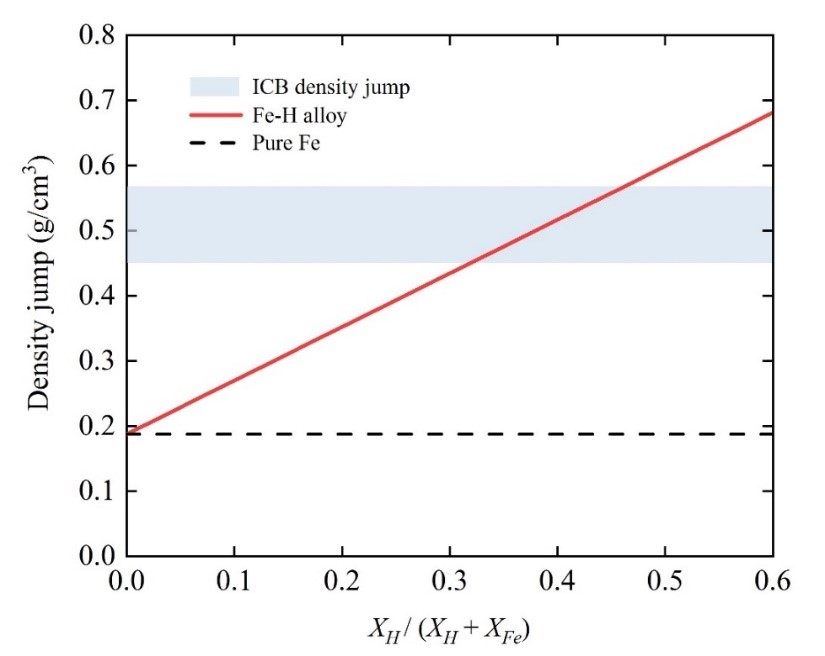

中国科学院地化所在内地核FeHx结构及其地球物理学性质研究中取得新进展(图)

结构 地球物理学 行星磁场 地核动力学

2024/1/18

地核中轻元素的种类和含量一直是地球科学研究的前沿和热点。轻元素决定着地核的物理性质,是理解地核动力学的关键。地核中轻元素在内外核的迁移和分布,提供了驱动地磁场最为重要的能量来源,对揭示行星演化和行星磁场等关键科学问题具有重要启示。

地球上电离层探测到伽马射线暴(图)

地球 电离层 伽马射线暴

2023/12/20

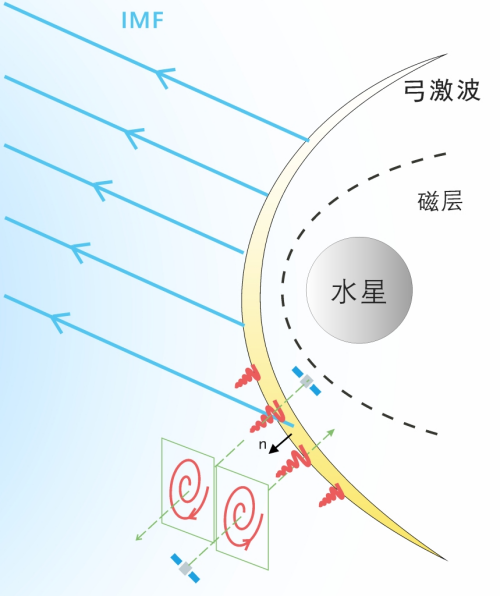

中国科学院地质地球所发现水星弓激波上游驻哨声波(图)

地质地球所 水星轨道 行星磁层

2023/8/14

太阳风与行星磁层相互作用时,会在上游形成无碰撞激波——弓激波。影响无碰撞激波的重要参数之一是阿尔芬马赫数MA(太阳风速度与阿尔芬速度之比)。在不同MA下,无碰撞激波具有不同的结构特征。不同行星轨道附近太阳风MA不同。由于离日最近,水星轨道处太阳风MA在所有行星中最低(约为4~6),尤其在行星际日冕物质抛射事件(ICMEs)经过水星期间,MA将会更低(约为2)。因此,研究水星弓激波是探究低马赫数无碰...

中国科学院地质与地球物理研究所发现水星弓激波上游驻哨声波(图)

水星 弓激波 上游驻哨 声波

2023/8/14

中国科学院地质与地球物理研究所等揭示花岗质月壳的诞生(图)

花岗质 月壳 行星物理学

2023/7/18

地球大气的自由氧浓度在第一次大氧化事件(GOE,约25亿年前)期间永久性地上升至10-5倍现代大气水平。而地质记录表明,在大氧化事件之前,太古代大陆地表已发生局部的氧化风化,这是如何发生的?氧化剂从何而来?迄今为止,仍是未解之谜。

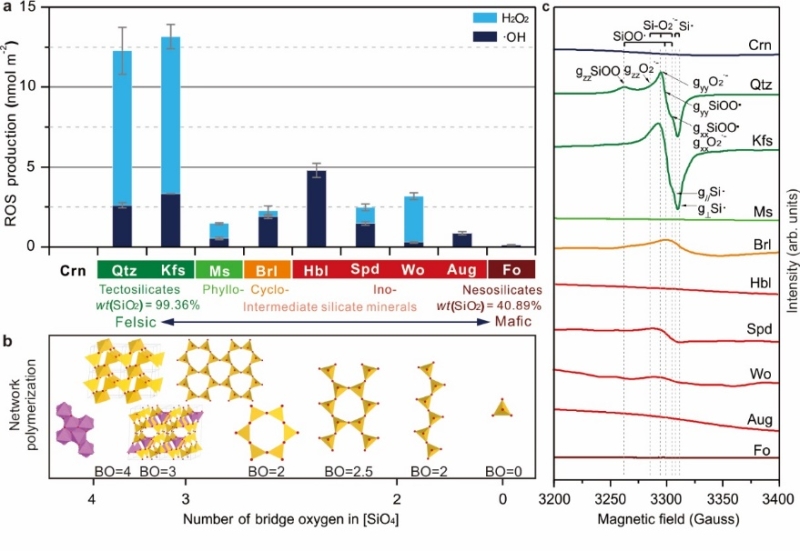

中国科学院广州分院太古代陆地表面的地球动力学氧化(图)

太古代陆 地球动力学氧化 地球大气

2023/5/11

地球大气的自由氧浓度在第一次大氧化事件(GOE,大约25亿年前)期间永久性地上升至10-5倍现代大气水平。但地质记录表明,在大氧化事件之前,太古代大陆地表已经发生了局部的氧化风化,这究竟是如何发生的?氧化剂从何而来?迄今为止,这仍是一个未解之谜。

北京大学地球与空间科学学院宗秋刚教授团队成功解码太空中神秘的动理学阿尔芬波(图)

宗秋刚 动理学 阿尔芬波

2023/6/25

宇宙中99%的物质都是等离子体,它们构成了行星磁层、太阳日冕、太阳风和星际介质等空间和天体系统。

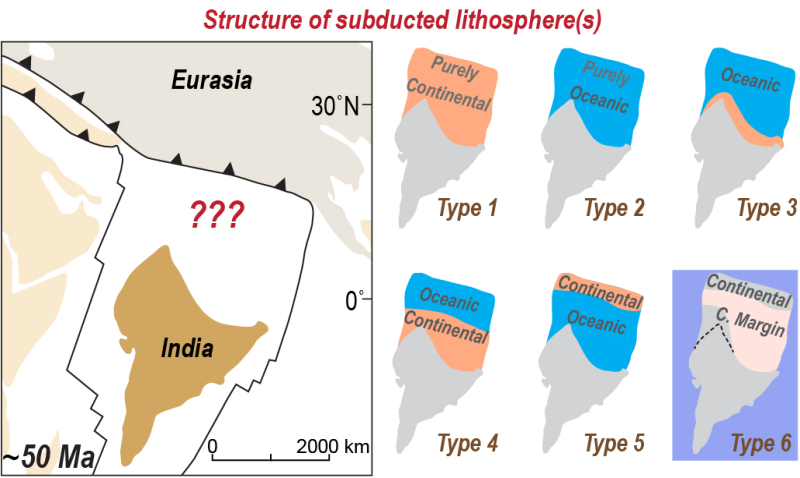

中国科学院广州地球化学研究所刘亮等-Nat Commun & GRL: 数值模拟与多学科观测联合揭示古新世以来印度北侧消亡的“喜马兰蒂亚”块体(图)

刘亮等 数值模拟 观测 喜马兰蒂亚块体

2023/8/3

古新世以来,曾位于印度次大陆与青藏地块群之间长约1000-2000公里消亡块体的属性存在极大的争议。前人研究认为,该块体可能曾经是印度次大陆的北侧延伸、大洋板块、或二者不同比例的结合体(图1)。由于该块体的消亡过程在很大程度上决定了青藏高原的形成、演化过程与机制,并对认识新生代以来亚洲季风形成与气候演化至关重要,厘清其属性与消亡过程,是地学热点议题之一。

2023年2月23日,中国科学院上海天文台地球自转变化研究团组、中国科学院行星科学重点实验室的科研人员通过对经典的液核磁流体动力学理论的深入研究,首次给出了核幔边界电磁力(Magnetic force)-浮力(Archimedes force)-科里奥利力(Coriolis force)相互作用下的赤道受限流体波(称为eMAC波)的分析解模型,并推导出描述该波物理性质的系列解析表达式。该项工作对于...